伊勢型紙の歴史 HISTORY

伊勢型紙とは江戸小紋などの着物の図柄を染める為の染色用具です。

和紙を柿渋で3枚張り合わせ加工した型地紙を5~6枚、重ね合わせて

突き彫り・錐彫り・道具彫り・縞彫りの四技法で図柄を彫り抜いていきます。

発祥については定かではありませんが、最近の調査によると

室町時代の絵師 狩野吉信が型紙を使う職人を描いておりこの時期に存在していたことがわかりました。

そこから推定しても、数百年余りの歴史があると言われています。

近年ではこの彫刻技法を生かした物づくりが世界で愛され、新たな道を切り開いています。

和紙を柿渋で3枚張り合わせ加工した型地紙を5~6枚、重ね合わせて

突き彫り・錐彫り・道具彫り・縞彫りの四技法で図柄を彫り抜いていきます。

発祥については定かではありませんが、最近の調査によると

室町時代の絵師 狩野吉信が型紙を使う職人を描いておりこの時期に存在していたことがわかりました。

そこから推定しても、数百年余りの歴史があると言われています。

近年ではこの彫刻技法を生かした物づくりが世界で愛され、新たな道を切り開いています。

伊勢型紙とは江戸小紋などの着物の図柄を染める為の染色用具です。

和紙を柿渋で3枚張り合わせ加工した型地紙を5~6枚、重ね合わせて

突き彫り・錐彫り・道具彫り・縞彫りの四技法で図柄を彫り抜いていきます。

発祥については定かではありませんが、最近の調査によると

室町時代の絵師 狩野吉信が型紙を使う職人を描いておりこの時期に存在していたことがわかりました。

そこから推定しても、数百年余りの歴史があると言われています。

近年ではこの彫刻技法を生かした物づくりが世界で愛され、新たな道を切り開いています。

伊勢型紙の四技法

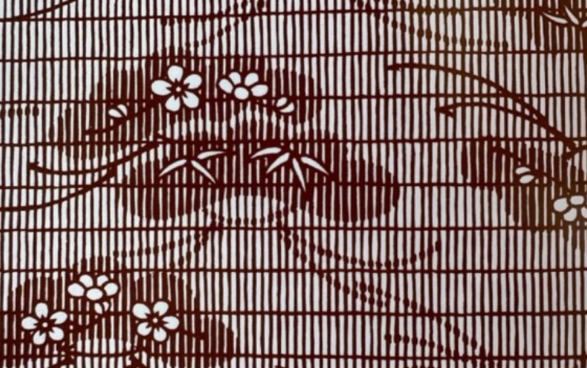

突き彫りTsukibori

突き彫りは、5〜8枚の型地紙を穴板と呼ばれる傾斜のついた台に置き、刀先が1〜2㎜程の細長い小刀を垂直に突くようにして図柄を厭る技法です。繊細かつ、柔らかい曲線で表現された文様が特徴で、絵画的な柄の型紙に用いられることが多い。代表的な図案には「ひじき縞」「菊菱」「七宝」などがあります。

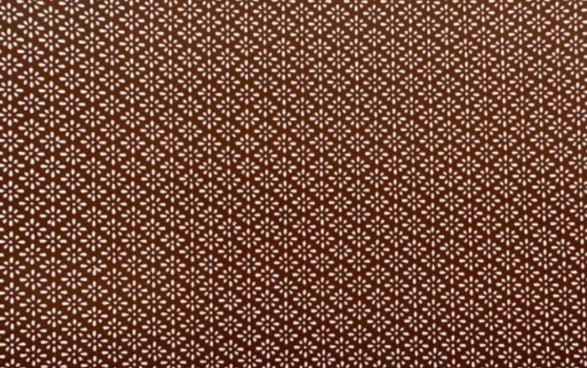

Kiribori 錐彫り

錐彫りは、刃先が半円形をした彲刻刀を回転させ丸い穴をあけ、無数の丸で構成された図柄を彫り抜く技法です。単調な柄であるが故に難しく、繊細な粒(皆目)の揃いが肝要です。

1平方㎝に100個程の穴が彫られた作品もあります。代表的な文様には「鮫小紋」「行儀」「大小島津」「通し小紋」などがあります。

道具彫りDougubori

道具彫りは、2枚の刃物を合わせて、桜・菊などの花弁のように一つの模様の刃物(道具)を作り、そのまま一突きで彫り抜く技法をいいます。他にも「一枚突き」という、直線・曲線を一枚刃で彫り上げるものもあります。江戸後期から小紋用に用いられ、御召十・七宝・菊菱などが代表的な模様です。彫刻する前に彫りたい図柄にあった道具作りから始めます。平らな板金を溝金、金づち、ヤスリなどで成形し、刃金にする為の焼き入れ、砥石で研ぐ作業を経て道具を作ります。

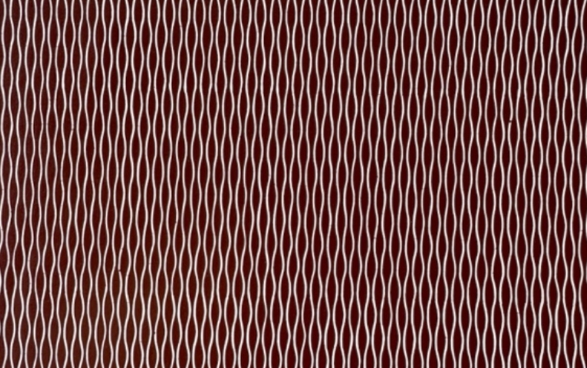

Shimabori 縞彫り

縞彫りは、直線や曲線で図柄を表現するもので、単調に見えますが線がわずかにずれても柄に微妙な狂いを生じさせてしまう難しさを持った技法です。縞柄には3㎝の幅に彫られる縞筋の本数によって名前がつけられています。「糸入れ」作業を後で行う為、2枚に剥がせる生紙を使用。2枚に剥がした生紙を再び一枚に戻し、それを6〜8枚に重ね、こよりで綴じ、彫り始めます。上紙に彫刻する縞筋の割り付けを天地(上下)に打っておき、定規で1本の筋を三度なぞりながら右から左へと彫り進めます。

糸入れItoire

縞彫りや彫り目の切り取った模様が大きく不安定な型は、染色す る際に柄がずれ、型付に支障が生じる。このため、地紙の間に糸を入 れ柿渋で接着させることによって、模様を固定し安定補強する手法 を糸入れという。